「重量木骨の家」は選びぬかれた工務店だけが建てられる家。

耐震構法 SE構法で、大空間大開口でも地震に強い。

優れた断熱性能で暖かく、エネルギー効率が良いので光熱費も抑えられる。

数値で証明される性能と、自由なデザインを両立できる、あなたのこだわりがかなう家です。

優れた住宅性能

重量木骨の家は、耐震性能や省エネルギー性能で木造注文住宅トップクラスの性能を提供しています。

「SE構法」を利用して建築する重量木骨の家は木造でありながら高い耐震性能を実現。

鉄骨RC造と比較してコストパフォーマンスもよく、構造計算に基づいた設計で地震による倒壊も過去にゼロ。

省エネルギー性能においても重量木骨の家の外皮性能、平均BEI値は既に2025年予定の新基準をクリアしており、省エネルギー性能にも優れています。

自由な空間デザイン

重量木骨の家は、フルオーダーの注文住宅として限りなく自由な空間デザインを行うことが出来ます。

通常では考えられない大開口や吹き抜け、柱のないビルトインガレージなどこだわりの住まいをあなたと一緒に実現していきます。

ARCHITECTURE

重量木骨の家は、フルオーダーの注文住宅として限りなく自由な空間デザインを行うことが出来ます。

通常では考えられない大開口や吹き抜け、柱のないビルトインガレージなどこだわりの住まいをあなたと一緒に実現していきます。

重量木骨の家のデザイン最大の特徴は在来工法では実現不可能な大空間です。

木造でありながら中に柱のない高天井や吹き抜け、仕切りのないLDKは過ごしやすさや広さだけでなく、「将来的には壁を入れて子ども部屋を分ける」「いずれ壁を抜いて広い空間を作る」など、未来のリフォームを見越した設計も木造ラーメン工法である「SE構法」が可能としました。

屋内に車庫を内包したガレージハウスなら車との距離が近づき、工夫次第で家の中からでもいつでも愛車を眺められる、車好きにはたまらない生活が叶います。通常の木造住宅の場合は耐震性の面から制限がつきものですが、重量木骨の家はSE構法の木造ラーメン構造の強さを活かして安全で広いガレージハウスが木造で実現できます、ケースによっては、2台並列のガレージも可能です。柱や壁をなくすことで、ガレージ内で愛車の整備・洗車も行うことが出来る、自分だけの空間を作り出すことができます。

重量木骨の家に用いられるSE構法は、構造的に必要な柱や壁が少なくても耐震性の高い空間が実現できることが大きな特徴です。「その階全てが仕切りのないワンルーム空間」のような更に、横の広がりだけでなく、天井高を高くして上にも広がり感のある空間も安全に設計できるので、大きな吹き抜けを用いた「開放的な大空間」が実現可能となります。

空間を段差によって有効利用。横の広がりも大切ですが、上下での空間の広がりも、また違った住宅のあり方を提案します。「重量木骨の家」では、スキップフロアを活用することで、家族のプライベート空間の演出とともに、家族を感じる空間作りを可能にします。

一般的な壁量計算のでは耐力壁によりプランの制限ができたりしますが、「重量木骨の家」は、SE構法による全棟構造計算・木造ラーメン構法の特性を活かして、空間を有効利用するとともに、プランの自由度も広がります。

安心のサービス

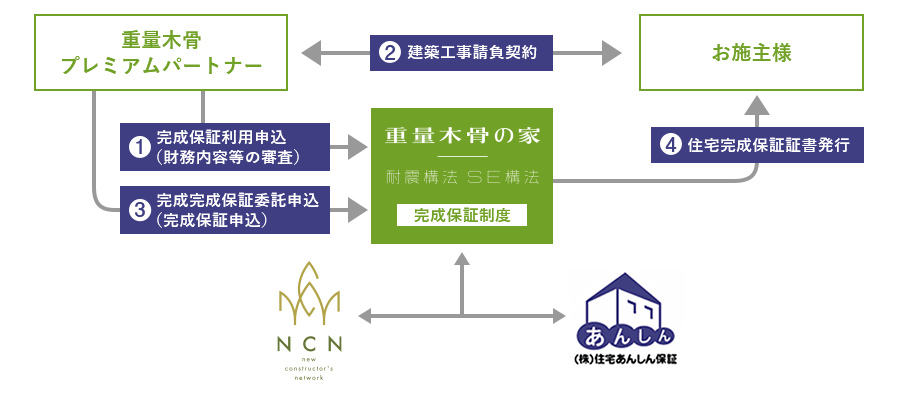

重量木骨の家は第三者評価によって安心を担保しています。自宅の建築は一生に何度もできない大切な買い物。 性能やデザインなどのハード面だけではなく 保証面でのサポートも欠かすことが出来ないものだと我々は考えています。 万が一時の完成保証から、瑕疵担保責任保険まで充実した保証体制です。

重量木骨の家 サービスを見る

SERVICE

※一部のプレミアムパートナーでは(株)住宅あんしん保証以外の保証会社を利用している場合もあります

長期優良住宅の認定を受けた重量木骨の家は、移住・住みかえ支援適合住宅制度の登録も可能です。これは将来、住宅を賃貸住宅として活用したいときに、賃貸料を保証してくれる制度。急な転勤などでも、今の家を空家にすることなく賃貸住宅として活用できます。賃貸住宅として活用することも、家を住み継ぐためのひとつの方法です。

※建物に付随する制度のため、相続人や売却による譲受者への名義変更が可能です

さらに、重量木骨の家なら『かせるストック』も適用

信頼できる

家づくりのパートナー

出会えて良かったと思える工務店があります。確かなデザイン力と施工技術、企業としての健全な経営状態。施工事例の写真だけではわからない、真に力のある工務店を探すなら「重量木骨の家 プレミアムパートナー」の肩書きは信頼できる目印です。家づくりを託す工務店選びで迷ったら、まずは「重量木骨の家 プレミアムパートナー」をご検討ください。

重量木骨の家 プレミアムパートナーとは