家づくりにおけるパッシブデザインとは? 具体的なデザイン解説から、メリットデメリットまでご紹介!

家づくりにおけるパッシブデザインとは? 具体的なデザイン解説から、メリットデメリットまでご紹介!のインデックス

「パッシブデザイン」という家づくりの手法をご存知でしょうか。自然の力を活かして快適な住環境をつくるこの方法は、省エネ住宅を実現する手段として近年注目されています。今回は、パッシブデザインの基本情報から、取り入れる際のポイント、具体的な実例まで詳しくご紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。

パッシブデザインとは?

パッシブデザインとは、自然の力をコントロールして家の中を一年中快適に保つ設計手法です。太陽の光や風などを上手に活用しながら建物をデザインすることで、冷暖房機器の使用量を減らしながら「夏は涼しく・冬は暖かい」住環境を造り出します。自然の力を味方にして省エネで快適な暮らしを実現する、それがパッシブデザインの考え方です。

パッシブデザインの基本

キーワードは「断熱・気密・蓄熱」

パッシブデザインの基本は、自然エネルギーを有効活用する事にありますが、それを支える3つの重要なキーワードがあります。それは、「断熱・気密・蓄熱」です。機械で強制的に温度を調節しない事を目指しているので、自然から得た暖かい、または涼しい空気を室内に取り込んだら、それを逃さない高断熱高気密の仕様が必要になります。また冬場には貴重な太陽熱を昼間にたっぷり受け止めて、夜までゆっくりと暖め続ける蓄熱も、重要な仕様のひとつです。

パッシブデザインの「パッシブ」とは?

パッシブという言葉は英語のpassiveという単語で、意味としては「受動的、受け身、消極的」等と訳されています。住宅以外にも様々な業界で使われているので、言葉自体には馴染みがありますよね。受動的、消極的という言葉の響きからは後ろ向きな印象を受けそうですが、住宅業界における「パッシブデザイン」というのは、自然エネルギーを受動的に受け止めるという意味です。積極的に機械の力で住環境を作り出すより、地球環境に優しく前向きなイメージを感じることができるのではないでしょうか。

アクティブデザインとの違い

パッシブデザインに対して、アクティブデザインというものもあります。パッシブが地球環境に優しいのなら、対するアクティブは環境に良くないのでは? と思ってしまうかもしれませんが、それは違います。アクティブデザインもパッシブデザインと同様に、エネルギー消費を抑え環境負荷の低減を目指す手法ですが、自然の力ではなく省エネルギー性能の高い設備を導入することで、快適な住環境を目指しています。

パッシブデザインの代表的な設備がルーバーや天窓だとすると、アクティブデザインでは太陽光パネルや発電できる給湯器を設置するとイメージしていただければ分かりやすいかもしれません。パッシブとアクティブの両方を組み合わせることで、快適さと省エネを高いレベルで実現するという選択肢もあるでしょう。

パッシブハウスとの違い

パッシブデザインと似た言葉にパッシブハウスという言葉もあります。パッシブハウスとは、ドイツ発祥の省エネ基準を満たす住宅を意味し、冷暖房負荷・気密性能・住宅全体のエネルギー消費量に関する厳しい審査を経て認定されます。一方のパッシブデザインは設計手法を指し、性能基準の認定はありません。

パッシブデザインのメリット

実際にパッシブデザインを取り入れたいと考えた際は、まず検討するうえでメリットやデメリットを知ることが大切です。パッシブデザインには良いイメージを持つ方が多いと思いますので、まずはそのメリットから見ていきましょう。

メリット1:冷暖房を減らしても快適な室内環境

パッシブデザインを取り入れることで、自然の持つ温熱環境を室内に取り込み、エアコンなどの冷暖房機器の使用を抑えることができます。例えば、窓の位置を工夫することで風通しを良くし、室内の温度調整が可能になります。また、天窓を設ければ、夏は熱い空気を上へ逃がし、冬は暖かい太陽光を室内に取り込むことができます。こうした工夫により、冷暖房機器に過度に頼らず快適に過ごせる点が、パッシブデザインの大きなメリットです。

メリット2:省エネで光熱費も抑えられる

パッシブデザインは機械に頼りすぎないことで、省エネルギーに繋がります。その結果、光熱費も安くなるというメリットがあります。例えば、吹き抜けと大開口や天窓などを組み合わせることで、リビングが北側の1階に配置されていたとしても、上階からたっぷりと光が差し込み、昼間の照明にかかる光熱費を抑えることができます。吹き抜けがあることで空間に開放感が生まれ、より明るさを感じやすくなるのも魅力です。

メリット3:体にやさしく、健康に暮らせる

パッシブデザインの3つ目のメリットは、体にやさしく健康的に暮らせることです。先ほどもお伝えしたように、窓を開ければ自然の風を家の中に取り込むことができ、住む人は心地よい風を感じられます。もちろん真夏にはエアコンの涼しさが快適ですが、冷風に当たりすぎて体調を崩してしまうこともありますよね。パッシブデザインなら、自然の力を活かして快適な空気を取り入れられるため、体にも優しい暮らしが実現できます。

メリット4:補助制度や税金優遇措置がある

パッシブデザイン住宅は、高気密・高断熱などの性能が求められるため、一定の基準を満たせば「ZEH補助金」などの各種補助金の対象となることがあります。ただし細かい規定があるので、補助金を活用したい旨を設計段階から建築会社に相談しておきましょう。さらに、補助金とあわせて活用したいのが住宅ローン減税などの「税制優遇」。補助金と違い予算も限られていないので、条件を満たせばより多くの方が利用できます。

パッシブデザインのデメリット

次はパッシブデザインのデメリットについてもみていきましょう。デメリットについて理解した上で、自分の生活スタイルを踏まえてしっかり検討することが大切です。

建築費が高くなる

パッシブデザインを取り入れるにあたってのデメリットとしては、イニシャルコストである建築費が高くなってしまうという事があります。その理由としては、自然エネルギーから得た温熱環境を、効率よく利用するためには、家全体を高気密高断熱仕様にする必要があるからです。

家の機能としては建築費が上がる方向ですが、その分内装をシンプルにするなどして全体的な建築費の調整は可能です。また、ランニングコストである光熱費が安くなりますので、トータルで考えると長く住めばそこまでのデメリットとは言えないかもしれません。

土地に合わせた設計が必要

パッシブデザインで家を作る際にとても重要なポイントになるのが、土地選びです。自然からそのエネルギーを取り入れるためには、日照や風の流れ、土地の方角、隣地の環境や風景は将来的にも変わらないのかどうか等、見極めなければならないことが多くあります。

その土地をまず見て、日照や風を取り入れる為、まずは、窓の位置や大きさなどを計画するところからスタートしなければなりません。そこから自然に間取りなどもイメージができてくるという感じになるので、自分たちの思い描く暮らしに合う土地なのかどうかと言うのは、初めの段階からよく考えておく必要がありますね。

パッシブデザインの5つの設計手法

さてここまでパッシブデザインについてお伝えしてきましたが、実際パッシブデザインを作るにあたっての具体的な設計手法と言うものが5つあります。その5つとは「断熱、気密」、「日射熱利用暖房」、「日射遮蔽」、「昼光利用」、「自然風利用」と言うものになります。それぞれについて詳しく見てみましょう。

断熱・気密

自然エネルギーを家の中に取り込んで、それによって家の中を快適な環境にするためには、その取り入れたエネルギーが外に逃げないようにする工夫が重要になってきます。一般的な木造住宅を考えてみると、住宅と言うのは部材を組み立てて作っていくものなので、その部材のつなぎ目には必ず少しの隙間と言うものが発生します。

そしてその隙間から、室内の快適な空気が外部に逃げていき、外部の不快な空気(夏の熱い空気や冬の寒い空気)が室内に入って来てしまうのです。それらを少しでも防ぐためには、断熱材や高断熱仕様の窓を活用し、高気密・高断熱の家づくりを行うことが重要となります。

日射熱利用暖房

冬の寒い時期に、太陽からの日射熱を取り入れるのもパッシブデザインの手法の一つです。日射熱を効率的に取り入れるには、窓からの採光が重要です。そのため、太陽の光がどのように入ってくるかを日照シミュレーションで確認することが大切です。このシミュレーション結果をもとに、窓の位置や大きさを決定し、太陽の熱を最大限に取り入れる設計を行います。

また、室内に土間や壁などコンクリートの面を設け、コンクリートの蓄熱性を活かすことも可能です。コンクリートは昼間に太陽の熱を蓄え、気温が下がる夜には、その熱を室内へ放出してくれます。こうした工夫により、太陽の熱を余すところなく活用することができます。

日射遮蔽

特に夏場は、日射量をコントロールすることが、室内を快適に保つうえで大切です。そのためには、太陽熱を遮るための工夫が欠かせません。まず挙げられるのが庇(ひさし)の活用です。日照シミュレーションを行い、夏は日差しをしっかり遮り、冬には日射を取り込めるよう、庇の長さや位置を決めます。庇の先にすだれを取り付けるのも効果的な方法です。

また、取り入れやすいのはルーバーです。可動式ルーバーなら、時間帯や季節に応じて角度を調整し、日射を上手に遮ることができます。さらに、幕のように使えるシェードも便利です。シェードを窓の外側に取り付けることで、日射が室内に入るのを防げます。目隠しの役割も果たし、使わない時はコンパクトに収納できるのも嬉しいポイントです。

昼光利用

昼間に太陽の光が家の中まで差し込んで、明るさを感じることができれば、照明を付ける必要がありません。パッシブデザインの手法として太陽の光をいかに家の中に取り入れるかという点も重要です。ここでも大事なのは日照シミュレーションになってきます。

太陽の位置だけではなく、近隣の建物の形状や大きさによっても日照は変化します。シミュレーションした結果を元に、リビングやダイニングなど、日中人が集まる場所に太陽の光が長時間取り入れられるように、トップライトや大きな開口部を設計していくといいでしょう。

自然風利用

暑い季節には、出来るだけ外からの涼しい空気を取り入れて、室内のこもった熱い空気は家の外に出したいですよね。自然の風を利用するという事も、パッシブデザインの手法の一つです。では、自然の風を利用するためにはどんなやり方があるのでしょうか。

一番重要になってくるのは窓の位置です。暖かい空気は上部に溜まりますので、家の上部に窓を作ってそこから排出させましょう。逆に外部の涼しい空気は、家の下部に作った窓から取り入れることができます。そうすることで、夏の暑い時期でもクーラーを使う頻度を下げることが可能になります。

パッシブデザインを取り入れる際のポイント

パッシブデザインの効果を最大限に発揮するには、ただ自然の力を取り入れるだけでは足りません。気候や土地柄、家族の暮らし方など、さまざまな条件をバランスよく組み合わせていくことが大切です。ここでは、設計段階から意識しておきたい5つのポイントをご紹介します。

地域の特性に合わせる

パッシブデザインを成功させるうえで重要となるのは、家を建てる場所の「地域特性」に合わせること。日射量や降水量、風向や風量などは地域の気象条件や地形などによって異なります。日射量が豊富な地域では、風通しや日射遮蔽を重視した設計が重要になりますし、降水量の多い地域では綿密な排水計画が必要になるでしょう。また、同じ地域内でも、土地の形状や周囲の建物の配置によって日射や風の流れが変わることもあるため、敷地の特性を見極めてプランニングすることが欠かせません。

季節の特性に合わせる

日本には春夏秋冬という明確な四季があります。それぞれの季節で日射量や風の向き、気温や湿度が大きく変化するため、季節ごとの特性も考慮する必要があります。たとえば、夏では直射日光を遮りつつ風を通して室温の上昇を防ぎ、冬には太陽光を取り込んで室内を暖めるといった工夫がポイントになります。また秋や春は心地よい自然の風や光を活かす絶好の季節。季節ごとに自然の力を上手に取り入れ、快適さと省エネのバランスが取れた住まいを目指しましょう。

分析・シミュレーションを行う

パッシブデザインの計画では、自然の力を最適に活用できるよう、気象庁の計測データの分析や事前シミュレーションを行うことが非常に重要です。たとえば、年間の日射・日照データを読み解きシミュレーションを行えば、窓の配置や庇の出幅をどのように設計すればよいかが明確になるでしょう。加えて、温熱環境や風向・風速を可視化することで、快適性と省エネ性能のバランスをとるための具体的な設計が可能になります。

暮らし方の工夫も考える

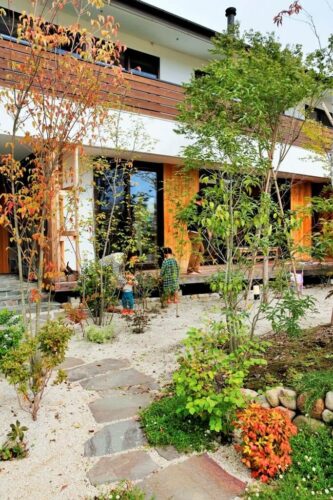

パッシブデザインは建物の設計がすべてではありません。実際に住み始めてからの暮らし方によって、快適性や省エネ効果に大きな差が出てきます。たとえば、夏の昼間は遮熱カーテンで日差しを遮り、冬には太陽の角度を意識してカーテンの開閉を調整することで冷暖房の使用を減らすことが可能になります。植栽を上手に活用して日射を調整してもよいでしょう。暮らしの中で自然のリズムを意識することが、パッシブデザイン住宅の性能を引き出す秘訣といえます。

メンテナンスを怠らない

どんなに優れたパッシブデザインの住宅でも、その性能を長く維持するためにはメンテナンスが欠かせません。通風のための開口部やシェード、ルーバーなどは、汚れや故障があると効果が半減してしまいますし、窓やサッシも隙間からの冷気漏れを防ぐには定期的な点検や清掃が重要です。高断熱・高気密住宅では、結露やカビを防ぐための換気状態のチェックも忘れてはいけません。設計段階で、メンテナンスしやすい素材や構造を選んでおくと、将来的な負担も軽減できます。

パッシブデザインを取り入れた住まいの実例紹介

さてここまでパッシブデザインについてのメリットやデメリット、注意点や設計手法とお伝えしてきましたが、最後に、パッシブデザインを取り入れた住まいの実例をご紹介いたします。色々な実例を見て、自分たちの暮らしに合うものを取り入れてみませんか。

高台環境を活かした高断熱・高気密な家

大きな窓から明るい自然光がたっぷりと差し込むこの住まいは、高台という立地を活かしたパッシブデザインが特徴です。吹き抜けを利用して南側から太陽光を存分に取り込みながらも、高断熱・高気密設計で冬は暖かく夏は涼しい室内環境が実現。窓からの眺望と風通しの良さも、この高台ならではの魅力のひとつ。冷暖房に頼りすぎず、自然のエネルギーを活かして一年中快適に暮らせる住まいとなっています。

蓄熱ルームと可動性ルーバーのパッシブデザイン

外観を見ると、木製ルーバーのデザインが目を引きますが、これもパッシブデザインの手法のひとつである可動式ルーバーです。時間帯や季節に応じてルーバーの角度を変えることで、光を取り入れたり、入りすぎるのを防いだりすることができます。

また、LDKに続く和室の前には、蓄熱機能を備えた縁側が設置されています。ここは蓄熱しながら物干しができる、二重断熱エリアとして活用されています。さらに、LDKに設けられた大きな吹き抜けの一部にはグレーチングの床が採用されており、2階のインナーバルコニーから光と熱をLDKへ届けることができます。

太陽の光を最大限に取り込んだ快適な住まい

敷地が南西に位置し、角度が振れているため陽の入り方は入念に検討が必要だったというこちらの事例は、設計の力によって太陽の光を最大限に取り入れることに成功したパッシブデザインハウスです。

陽の入り方については方角だけではなく、隣地の建物との関係も大切です。その部分をしっかり計算して、配置を隣地の建物より少し前方へずらし、その少し抜き出た部分に吹抜けを設けることで、遮るものがなく陽の入りを確保し、それを階下のLDKまで届くようにしています。吹抜け上部の2階ホールも吹抜け面の大開口から陽の光が届き、第二のリビングとして家族の憩いの場になっています。

最小限の冷暖房で暮らすエコな家

シンプルで洗練された空間に広がるのは、パッシブデザインを活かした快適で省エネな暮らし。こちらの事例では、全館空調のパッシブエアコンを採用。一台のエアコンで家全体をまかなうことで、部屋ごとの温度差を少なくし、どこにいても心地よい室内環境を実現しています。床下に暖気を送る空気式床暖房で、足元からじんわりと暖かさが広がるのも魅力のひとつ。エアコン本体は小屋裏に設置され、室外機も一台なので外観の邪魔になりません。

日射遮蔽を計算しつくした快適ハウス

勾配天井が印象的なこの住まいは、太陽の動きを徹底的にシミュレーションしながら設計されたパッシブデザインが特徴です。東西方向に大きく葺き下ろした屋根が、夏の朝日や夕日による過度な室温上昇を防ぎます。さらに大開口を設えた南面は、袖壁や軒の出を調整しながら夏は日射をしっかりと遮り、冬にはたっぷりと日射を取り込めるように設計を工夫。光と熱をデザインすることで、1年を通して快適に暮らせる室内環境を実現しています。

風の通り抜けるゼロエネルギーハウス

こちらの事例は、落ち着いた佇まいが印象的な和モダンの雰囲気のあるパッシブデザインの住宅です。こちらの建築会社は、パッシブデザインに特化しており、日照シミュレーションと通風シミュレーションを実行し、窓の位置を決定しています。また設計段階から全棟において室内の温度環境をシミュレーションして、高気密高断熱住宅が設計通りの性能を発揮するかどうかを確認しています。

そういった全てを計算してできたこちらのパッシブデザインハウスは、LDKが南北、東西それぞれの方向に視線が抜ける広々とした空間に仕上がりました。

まとめ

今回は、地球環境にも、実際に住まう人にも優しい家づくりである、パッシブデザインについて詳しく見てきました。パッシブデザインとは土地選びから既に始まっており、自然の中の風や光の動きをよく理解し、自然環境を味方につける住まいのあり方であると言えるのではないでしょうか。これから家づくりをする人には、将来の世代交代も見据えて、パッシブデザインの家を選択肢に入れてみませんか。

はこちら

はこちら