断熱等級ってなに? 新設等級の違い・性能の特徴を解説

断熱等級ってなに? 新設等級の違い・性能の特徴を解説のインデックス

「断熱等級」は住宅の断熱性能を示す指標で、等級が上がるほど高断熱の住宅であることを表します。断熱性の高い住まいは一年を通して快適な室温を維持することができ、冷暖房効率が高いため省エネルギーにもつながります。今回は断熱等級の制度の仕組みや、等級ごとの特徴などについて詳しくご紹介します。

断熱等級とは

断熱等級は住宅の断熱性能を示す指標で、正式名称は「断熱等性能等級」と言います。国土交通省が制定し、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「住宅性能表示制度」で定められた住宅性能を示す指標の一つで、現在は等級1〜7までの7段階で評価されています。等級の数字が大きいほど高い断熱性能を表し、それぞれの等級の基準を満たすように建材や工法を選択する必要があります。

断熱等級の高い家のメリット

年中快適な住環境になる

断熱性能が高まるということは、外気の影響を受けにくくなるということです。冬場の冷気や夏場の熱気が室内に入りにくくなるので、一年を通して安定した温熱環境で過ごしやすくなります。冷暖房効率も高まるため、エアコンの使用は補助的になり、エネルギーや光熱費の削減にもつながります。吹抜けなどの大空間や、大開口を持つ住宅は安定した室温を維持するのが難しい傾向にありますが、断熱等級を高めることが解決につながるでしょう。

光熱費を節約できる

住宅の断熱性能を高めることによって冷暖房効率が高まり、その結果、光熱費の節約にもつながります。断熱等級の高い家は、冷房の涼風や、暖房の暖かい空気を家の外部に逃がしにくく、エアコンの温度や風量を弱く設定していたとしても、快適な室温を保ちやすいのが特徴です。エネルギー消費を抑えることができるため、お財布にも地球環境にも優しい住宅と言えるでしょう。

より健康的に暮らせる

冬場はヒートショックによる死亡事例も少なくありません。暖かい部屋から寒い部屋などへ移動する際など、急激な温度変化による血圧の乱高下が原因であり、こうした事故を防ぐことができるのも、高断熱住宅のメリットと言えます。また、断熱性の低い家では夏場にはクーラーをつけていても熱中症にかかってしまうこともあります。断熱性能を高めて、快適な室温を保つことは、健康な暮らしにもつながります。

住宅が長持ちする

断熱等級の高い家は、建物内部の温度変化が少なく、結露の発生を抑えることができます。その結果、カビの発生や、木材の腐食を防ぐことができ、住宅の耐久性が向上します。また、温度や湿度が安定することで、内部の素材の収縮や膨張によるひび割れや変形のリスクも低減されます。

断熱等級の高い家のデメリット

建築コストが高くなる

断熱等級の高い家を建てる場合、通常よりも高性能な断熱材や、高度な施工技術などが必要となります。そのため、工事の手間や材料費が増加し、結果として建築コストが上がる傾向にあります。しかし、高断熱の家は、冷暖房のエネルギー効率が向上することで、ランニングコストが節約されるため、初期にかかる建築コストにとらわれず、長期的な視点で検討しましょう。

空気がこもりやすい

断熱等級が高い家は気密性が高く、空気の出入りを最小限に抑えます。一方で、適切な換気が行われていないと、空気がこもりやすくなるというデメリットもあります。空気がうまく循環されないことによって、室内の二酸化炭素の濃度が上がり、健康被害のリスクが高まることも考えられます。そのため、高断熱の家では24時間換気システムの導入で、計画的な換気を行いましょう。

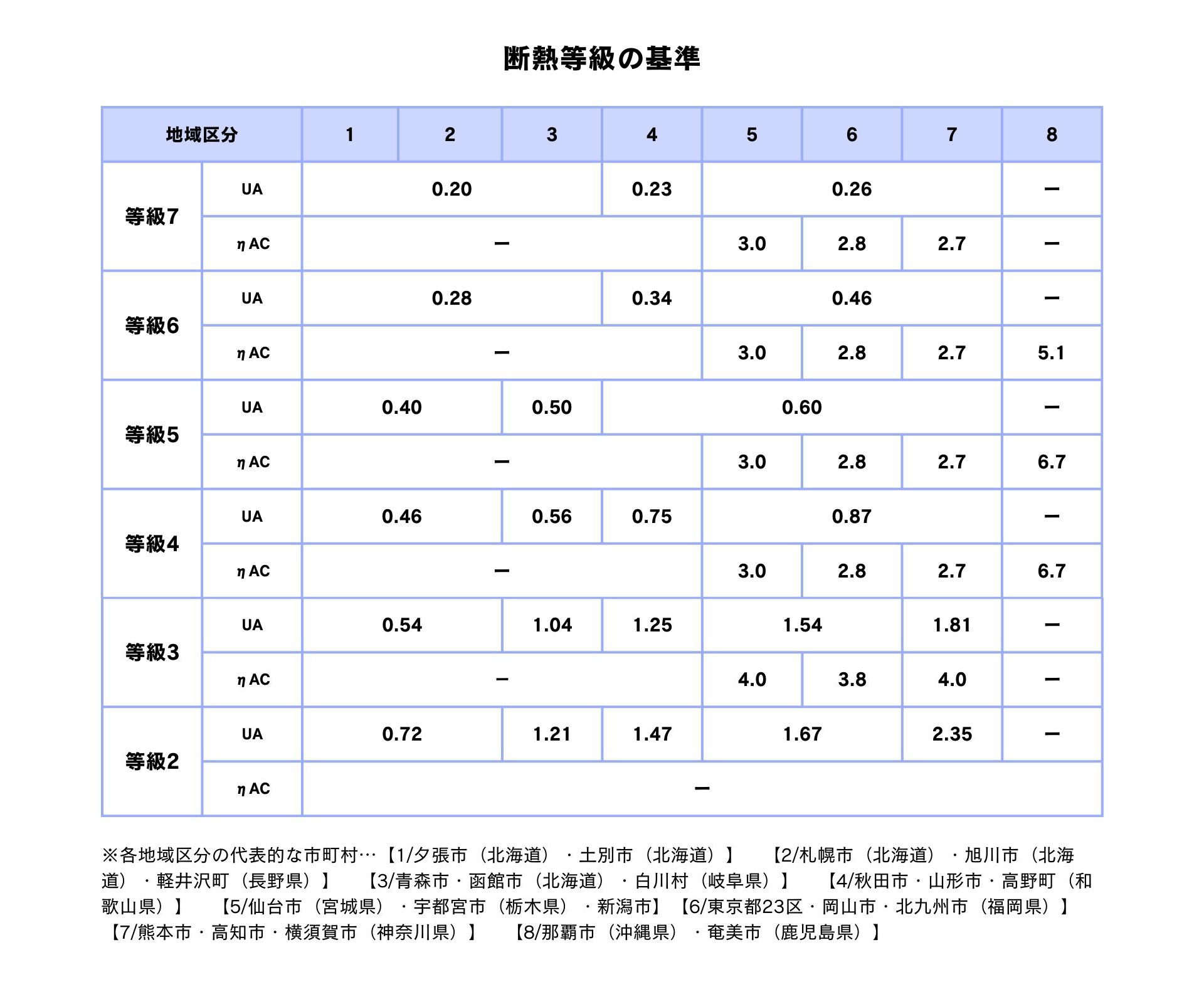

断熱等級の基本的な考え方

断熱等級は「UA値」と「ηAC値」という、住宅の外皮性能に関わる2つの数値で決定されます。住宅における外皮とは、外壁、床、屋根、開口部(窓やドア)など住宅の内部と外部を隔てる境界部分のことを指し、外皮性能が高いほど住宅の内外の熱の出入りが起こりにくくなります。

また、断熱等級で達成すべきUA値とηAC値の基準は、日本各地の気候の特性に応じて分けられた「地域区分」によって異なります。地域区分は1〜8の数字が割り振られていて、数字が小さいエリアほど寒冷地であることを意味します。

UA値とは

UA(ユー・エー)値とは、外皮平均熱貫流率、つまり、住宅から失われる熱量の平均値を指し、家の内外の熱の出入りのしやすさを示す指標となります。住宅の外皮から逃げる熱量を単位面積当たりで割り出した数値であり、数字が大きいほど熱の出入りが大きいことを表します。この値が低いほど建物の断熱性能が高いことを示し、断熱等級も上がります。

ηAC値とは

ηAC(イータ・エー・シー)値とは、冷房を使う時期の平均日射熱取得率のことで、太陽からの日射熱がどれくらい室内に入りやすいかを示します。住宅の外皮から室内に入ってきた熱の量を、単位面積当たりで割り出した数値であり、数字が大きいほど日射熱が入りやすいということを意味します。ηAC値が小さいほど遮熱性能が高まり、夏季のエアコンなどの消費量を削減できます。

ηAC値の基準値は現在、温暖な地域(地域区分5〜8)にしか設定されていません。近年は日本全体で夏場の気温が上昇傾向にあるため、今後は寒冷地においてもηAC値の基準値が設定されることが予想されます。

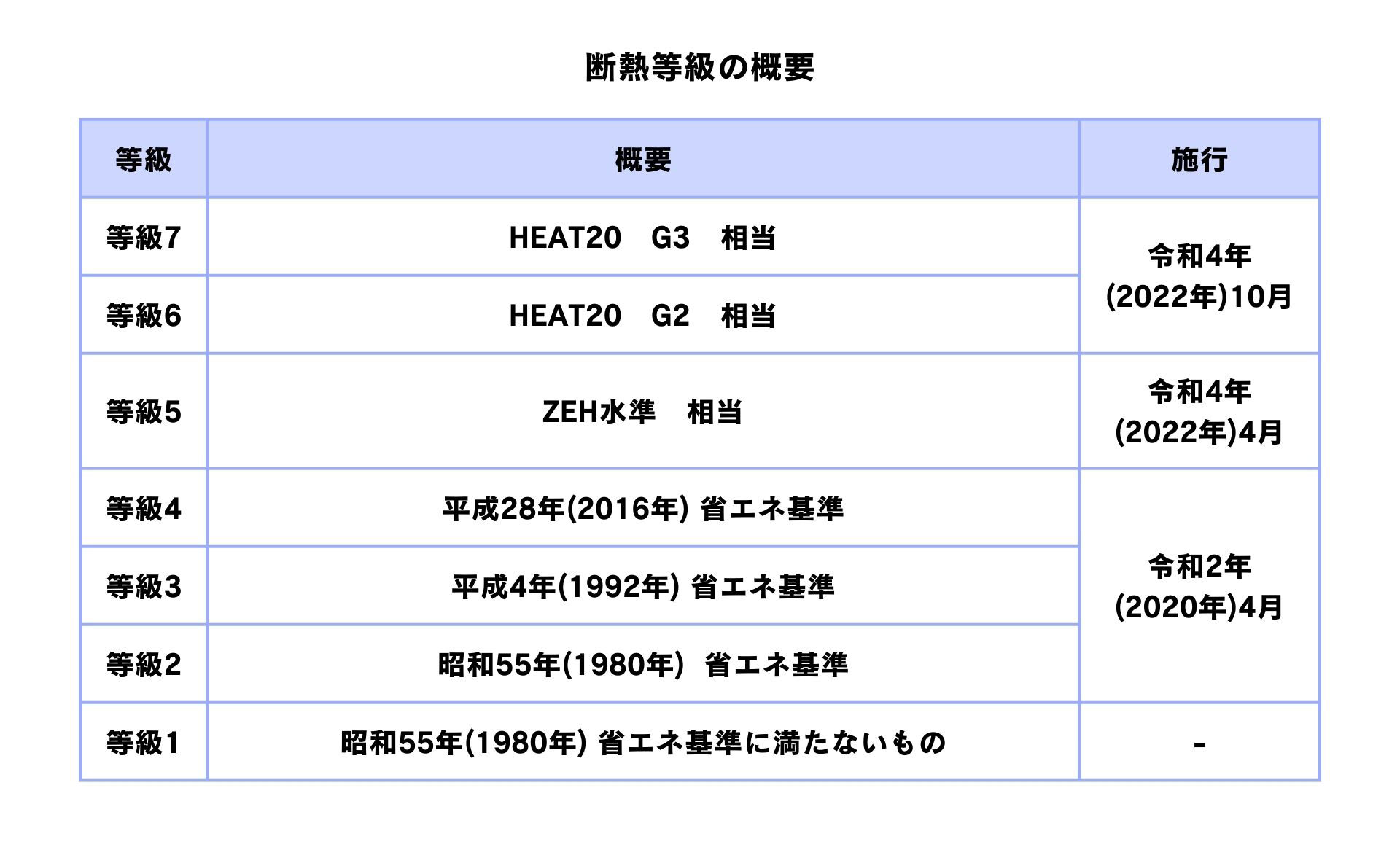

断熱等級の制度と基準

そもそも住宅の断熱化は、1979年に制定された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(通称、省エネ法)からスタートしました。この法律を受けて、1980年に初めて省エネルギー基準が定められ、この基準を満たすものは等級2、基準に満たないものは等級1と評価されるようになりました。

その後、省エネ基準の改訂が繰り返され、1992年に等級3、1999年に等級4が設けられました。20年以上もの間、等級4が最高等級に位置付けられていましたが、2022年に住宅性能表示制度が改訂され、同年4月に「ZEH水準」に基づく等級5、10月に「HEAT20」に基づく等級6・7が新設され、現在の7段階の評価で表されることになりました。断熱基準(省エネ基準・ZEH水準・HEAT20)の特徴については、以下で詳しく解説していきます。

省エネ基準(断熱等級2〜4)

省エネ基準は住宅水準の向上や、エネルギー消費量の上昇、地球温暖化問題など、時代の変化とともに改訂を繰り返してきました。1980年に制定された「旧省エネ基準」に始まり、その後も、「新省エネ基準」(1992年)や、「次世代省エネ基準」(1999年)など、段階を踏んで基準の見直しが行われてきました。

2016年には現行の「H28省エネ基準」が制定されました。これは断熱等級2〜4における最新の基準で、外皮性能に関する基準と一次エネルギー消費量に関する基準の2点から住宅の省エネ性能を評価します。2020年には努力目標から義務化に移行されました。

ZEH水準(断熱等級5)

ZEH(ゼッチ)とは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」を略した言葉。「エネルギー基本計画」の見直しの一環として、2012年から経済産業省によって普及が進められてきました。ZEHの家づくりは「高断熱」「省エネ」「創エネ」という3つの必要要素があり、断熱性能や省エネ性能の向上を図るとともに、太陽光発電などの再生可能エネルギーシステムを導入してエネルギーを創出することによって、住宅全体の一次エネルギーの年間消費量の収支をゼロ以下にすることを目指します。

ZEH水準は、UA値・一次エネルギー消費量ともにH28省エネ基準よりも厳しく設定されているのが特徴です。ZEH水準は複数の基準で構成され、断熱性に関わる基準としては「強化外皮基準UA値が0.4〜0.6以下」というものがあり、これを満たす住宅は等級5に相当します。

HEAT20(断熱等級6・7)

HEAT(ヒート)20は、2009年に発足した「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」が定めた基準で、同法人の略称でもあります。G1・G2・G3の3段階の住宅外皮水準を定めていて、断熱等級6はG2、等級7はG3に相当します。ZEHは高断熱、省エネ、創エネの3つの観点で評価しますが、HEAT20は断熱性能を表すUA値のみが基準として設けられ、より断熱性能に特化した基準となっています。

※一部の地域区分においてHeat20の基準と性能評価基準の数値が異なる場合があります。

断熱等級のランクごとの違い

現在の家づくりでは、断熱等級4以上の住宅がスタンダードとなっています。また、2025年以降は、すべての新築住宅に等級4以上の高断熱性が義務づけられます。ここでは、等級4・5・6・7の違いや、等級5以上が対象となる「長期優良住宅」のメリットについて解説していきます。

断熱等級4

断熱等級4は、1999年から20年以上もの間、断熱等級における最高等級に位置付けられていました。2025年以降、この等級4が新築住宅の最低基準として義務づけられることが決定しています。等級5以上の住宅よりも断熱性は劣るものの、建築コストを抑えながらもベーシックな断熱性能を確保できるのが特徴です。

断熱等級5

断熱等級5は、2022年4月にZEH水準に基づいて新設され、これまで最高等級だった等級4よりも厳しい断熱性能を満たすことが求められます。省エネ性が一層高められ、これにより家庭でのエネルギー消費が約20%削減できるとされています。2030年以降には、すべての新築住宅で等級5以上への適合が義務化される予定です。

断熱等級6

断熱等級6は、2022年10月に新設され、HEAT20が定めるG2相当の断熱性能を満たすことが求められます。G2は寒冷地での室温をおおむね15度、それ以外の地域で13度を下回らない基準です。この等級を採用することで、約30%の省エネ効果が期待でき、快適な住環境が実現されます。特に冬場の寒さ対策に効果的で、安定した室温を保ちやすいのが特徴です。

断熱等級7

断熱等級7は、等級6と併せて2022年10月に新設され、HEAT20が定めるG3相当の断熱性能を満たすことが求められています。現段階における最も厳しい断熱基準です。特に寒冷地においては冬の室温がおおむね16度、その他の地域で15度を下回らないよう、より高性能な断熱材や建材を選ぶ必要があります。等級が4から7まで上がることは、約40%の省エネ効果が見込まれ、高い省エネ性と快適性の両立が可能です。これにより、住まいの温熱環境が大幅に改善されることが期待されています。

長期優良住宅はメリットだらけ

長期優良住宅とは、長期間にわたって安全かつ快適に暮らせる住宅を指し、都道府県や市町村から認定を受けます。2022年10月からは、断熱等級5以上が長期優良住宅の対象とされ、より省エネ性能の高い住宅を建てることが推奨されています。

長期優良住宅の認定を受けると、さまざまなメリットがあります。たとえば、住宅ローン金利の優遇措置や、地震保険料の割引、不動産取得税や登録免許税の減税、固定資産税の減税期間の延長などがあります。一般の住宅と比べて建築費用が高くなる場合もありますが、これらの金銭的メリットを活用することで、コスト負担を軽減しつつ、高品質な住まいを手に入れることが可能です。

断熱等級を上げるなら「重量木骨の家」

断熱性能の高い住宅を建てたいという方には、「重量木骨の家」がおすすめです。重量木骨の家は、「省エネ設計」「構造(耐震)設計」「意匠設計」の最適解をデザインした木造住宅。断熱性能に関しては、2030年に義務化が予定されている断熱等級5以上への適合を見据えた家づくりを既に実施しており、地域の気候や風土に応じた温熱シミュレーションによって、一年を通して快適に過ごせる住環境を提供しています。

まとめ

ここ数十年の著しい気候変動は地球規模で取り組むべき課題であり、私たち一人一人が省エネ対策に向き合っていかなくてはなりません。その足掛かりとして、まずは住宅の断熱等級を上げるところから始めてみてはいかがでしょうか。重量木骨の家は断熱性や省エネ性はさることながら、デザイン性や耐震性などにも優れています。人にも地球にも優しく、長く快適に暮らせるマイホームを建てるなら、ぜひ重量木骨の家を検討してみてください。

はこちら

はこちら