住まいづくりを考える中で、「日常の中に心落ち着く空間を取り入れたい」と感じたことはありませんか? 現代の住宅では、機能性やデザイン性に加え、住む人の心を豊かにする心地よさも求められてきています。そんな中、注目されているのが茶室の考え方です。限られた空間の中で、美しさや静けさ、そして趣を感じられる茶室の魅力について、今回は詳しくご紹介しましょう。

茶室とは?

茶室とは、茶事の主人である亭主が客人を招き、茶を出してもてなすために造られた特別な空間のことをいいます。室町時代の茶屋が起源とされますが、時代と共に部屋の造りも発展し、現代では書院茶室と草庵茶室の2つの様式で親しまれています。様式によって世界観も異なるため、住まいに取り入れる場合は、家全体の雰囲気に合った様式を選び造作を考えていきましょう。

茶室の基本形式

書院茶室

書院茶室は、お茶だけではなく茶道具や書画などと共に愉しむことを目的とした空間です。お茶をいただく広間に加え、飾り物を置くための床や棚、府書院などを伴った造りになっており、広くて優美なスタイルが特徴です。客間としての機能も兼ねるので、おもてなしの空間として住まいに設ける場合には、書院茶室が適しているかもしれません。

草庵茶室

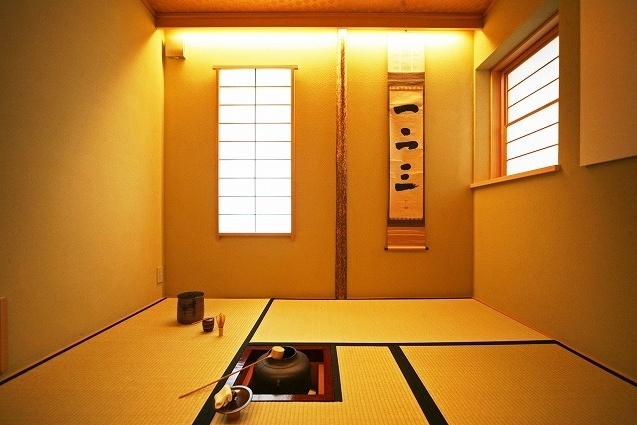

草庵茶室は、千利休によって大成された簡素な造りの茶室です。自然の美を重視し「侘び」を表現した世界観が特徴。書院茶室とは異なり、当時の民家に使われた丸太や土壁などの質素な材料を使い、2,3畳程のコンパクトな造りになっています。シンプルに費用を抑えて茶室を取り入れたい場合や、狭小住宅などの場合には、草庵茶室の方が取り入れやすいでしょう。

茶室を構成する要素

露地

露地とは、茶室へと続く庭や空間をさし、茶会前に待機する場所のことをいいます。客人は露地を通って茶室へ向かい、飛び石を渡りながら植栽を眺め、蹲(つくばい)で手を清めます。茶室の非日常感を愉しむために心を整える空間ともいえるでしょう。ご自宅に十分な広さの庭を確保できない場合は、廊下を露地に見立て坪庭を取り入れるという方法を検討してみてください。

にじり口

にじり口とは、約60~70cm四方の小さな入り口のことです。身分の高い人でも身を小さくしないと入れないため、茶室では全ての人が身分を超えて対等な立場となることを意味しています。にじり口は草庵茶室の代表的特徴であり、書院茶室では通常の入り口になることが多いです。屋外に繋がる茶室を検討する際には、防犯性なども考慮したにじり口にしましょう。

炉

炉は、茶室の中心的な設備で、お茶を点てるため火を起こしお湯を沸かす場所です。畳の一部を切り取り、埋め込まれた造りになっています。11~4月の寒い時期には炉を使用しますが、5~10月の熱い時期では、客人が熱くならないよう、置き型式の風炉を客人から離れた所で使用するのが一般的。和室に炉を取り入れるだけで、趣のある室内デザインが完成します。

床の間

床の間は、書画や掛け軸、花を飾り、客人へのおもてなしの心を表現する場です。床の間に飾る掛物が茶会の主旨を示すため、その茶会の心を象徴する空間でもあります。畳より一段高く造り、床面は畳か板張りが一般的。「床柱」「床框」「落掛」の3柱からなり、趣を重んじて自然の木を用います。樹種の規定は特にありませんが、椿や赤松の皮つき丸太などが素朴な雰囲気に合うでしょう。

水屋

水屋とは、亭主が茶道具の準備や片づけを行う場所のこと。茶室の台所のような役割を果たし、茶会で使うお水を準備したり、茶器を洗い、乾かし、収納するまで全てをこのスペースで行います。客人に見えないよう亭主側の出入り口近くに設置するのが一般的。住まいに取り入れる際には十分な広さがあるのが望ましいですが、難しい場合は収納力や機能性を重視しましょう。

茶室デザインのポイント

天井

茶室の天井は、空間の雰囲気を大きく左右する要素のひとつです。全体が平面の「平天井」と、下座を表現するため亭主側を低くし高低差をつけた「落天井」があります。天井をあえて張らずに屋根裏を見せる「駆込天井」というデザインもあり、草庵茶室において人気のデザインです。天井板と床の間が垂直になる「床差し天井」は縁起が悪いとされているので、避けたほうがよいでしょう。

床(とこ)

床の間は書院茶室なら幅1間・奥行き3尺が一般的ですが、草庵茶室では小ぶりな床も見られます。また、段違いに2枚の板を取り付けた「違い棚」などが造られることもあります。床の間は南か東向きに配置し、隣接する畳は平行に敷くのが基本。はじめに床の間の位置を定めると空間全体のデザインを決めやすくなるでしょう。十分なゆとりがない場合は、持運び可能な置き床を使うのもおすすめです。

窓

茶室の窓は、空間全体の意匠性を高める重要な要素です。土壁の下地を見せる「下地窓」や、竹を縦横に並べて組んだ「連子窓」、上に突き上げて開ける「突上窓」などの種類があり、窓デザインによって空間の雰囲気も異なります。また、天窓や地窓をあえて不安定な位置に設けることで、人工的な印象を和らげ自然の美を表現できるでしょう。

まとめ

今回は、茶室について詳しくご紹介しました。茶室は単なる和室ではなく、日本文化や美意識、そして「おもてなし」の心が凝縮された特別な空間といえます。それぞれの要素には歴史があり、構造や配置にも深い意味が込められていました。現代の住宅でも、茶室の考え方や空間構成、素材の選び方を取り入れることで、日常に豊かな時間をもたらす家づくりが実現できそうですね。