ロフト部屋のおしゃれな活用アイデア。メリット・デメリットをご紹介

ロフト部屋のおしゃれな活用アイデア。メリット・デメリットをご紹介のインデックス

ロフトは、マンションやアパートなどのワンルーム空間だけでなく、戸建て住宅にもおすすめの設計です。コンパクトに作られることが多く、秘密基地のようなワクワク感に憧れる方も多いのではないでしょうか。ロフトを作る際には、メリット・デメリットを知っておくことや、用途を明確にしておくことなどが重要です。今回ご紹介するポイントを参考に、ご自身やご家族の暮らしに合ったロフトをぜひ作ってみてくださいね。

ロフトとは?

ロフトとは、屋根裏の空間を利用して作られた部屋のこと。または、部屋の一部を二層に分けた時の上部スペースのことで、床の高さに変化をつけて空間を区切るスキップフロアの一種でもあります。低めの天井高で作られることが多く、物置や収納といったサブスペースとしての利用が一般的です。フランス語で屋根裏部屋を意味する「グルニエ」と表記される場合もあります。

ロフト部屋のメリット

天井高を有効活用できる

新築で天井を高めにプランニングする場合や、天井高のある部屋をリフォームする場合は、ロフトを設けることで空間を有効活用できます。広々とした天井は場合によってはデッドスペースになることもありますが、ロフトを作れば収納や趣味など多目的に利用できるでしょう。屋根勾配を利用すれば通常の平天井よりも天井高を確保できるため、よりスペースを活用しやすくなります。

開放感を得られる

ロフトを作るためには、部屋を二層に分けられるだけの天井高が必要になります。このため、ロフトのある部屋は必然的に天井が高く、開放感のある空間となります。また、ロフトは仕切りを設けずに作られることが多く、高い位置から部屋全体を見下ろすことができ、視覚的な広がりを感じやすいというメリットもあります。

空間のアクセントになる

ロフトは本来の床レベルよりも高い位置に作られます。床の高さに変化をつけることで、天井が高く単調になりがちな空間にアクセントをもたらすことができます。また、思い思いのデザインで空間を彩ることができる点もロフトの魅力。近年はロフトへ上がる階段やはしごの代わりに、ボルダリングウォールや滑り台などの遊具を設けるケースも多く見られます。

固定資産税を抑えられる

ロフトは「天井高が1.4m以下」「面積が直下のフロアの1/2以下」などの条件を満たすように作られるのが一般的です。この条件を満たすスペースは建築基準法で「小屋裏物置等」と分類され、居住スペースに含まれません。このため、延床面積に数えられず固定資産税の対象から外れます。固定資産税を抑えながら空間を効率よく活用できることも、ロフトの大きなメリットと言えるでしょう。

ロフト部屋のデメリット

天井が低い

ロフトの天井高は多くの場合、固定資産税を抑えるために1.4m以内で設計されます。大人が立った状態で過ごすことは難しく、人によっては圧迫感や閉塞感が感じられるでしょう。しかし、天井の低さはデメリットばかりではなく、おこもり感を味わえるというメリットもあります。プライベートな空間として楽しむことができ、また、小さなお子さんの遊び場としてもおすすめです。

移動が大変

ロフトは居室の上部に設けられるため、フラットな空間よりも移動に手間がかかります。また、スペースの都合上、階段の傾斜を急にしたり、取り外し可能なはしごを設置したりすることも多く、一般的な階段よりも安全性に劣ります。通常の居住スペースよりも天井高を低く設計されたロフトでは、大人は腰をかがめて移動する必要があり、不便に感じる方は多いでしょう。

空調が効きにくい

ロフトのある部屋は天井が高く、冷暖房効率が下がってしまうというデメリットがあります。対策としては、シーリングファンやサーキュレーターなどで空気循環を促す方法が効果的です。また、エアコンの設置場所に関しては、ロフトよりも高い位置を選び、空間全体に風を行き渡らせるようにしましょう。

熱がこもりやすい

暖かい空気は上方向に流れる性質があるため、部屋の上部にあるロフトは他のスペース以上に熱がこもりやすくなります。また、天井に近いため屋根からの熱の影響も受けやすく、日差しの強い夏場は特に注意が必要です。熱気を逃すためには、ロフトに小窓や換気口を設けると効果的。先ほどご紹介した、シーリングファンやサーキュレーターなども上手に活用すると良いでしょう。

ロフト部屋の活用アイデア

ロフトは居住スペースと適度に切り離された空間であるからこそ、さまざまな用途に活用することができます。今後どのような用途でロフトを使いたいのか、設計前の段階からビジョンを明確にしておくことが大切です。

収納スペース

一つ目は、ロフトを収納スペースとして活用するアイデア。使用頻度の少ない荷物を置いておく程度であれば、階段やはしごの上り下りも苦になりにくく、天井が低くても問題なく使用できるでしょう。また、部屋の上部にあるため居住スペースから目につきにくく、空間をスッキリと見せることができます。

就寝スペース

個室の中にロフトを設け、就寝スペースとして使用するアイデアも人気があります。個室を寝室兼ワークスペースとして使用される方は多くいらっしゃいますが、床の高さを変えて空間を区切ることでオンオフのメリハリがつけやすくなります。横になって眠るだけであれば、天井高が低くても快適に使用できるでしょう。

趣味部屋

ロフトは趣味部屋としてもおすすめ。天井が低いロフトはおこもり感があり、また、高い位置に設けられるためプライバシーを確保しやすいというメリットがあります。落ち着いたプライベート空間を作ることができるため、読書や映画鑑賞など、一人で集中したい時に活用すると良いでしょう。趣味を楽しむだけでなく、書斎や作業スペースにも兼用できます。

キッズスペース

ロフトのおこもり感は子どもたちにとっても楽しいもの。秘密基地のような特別な空間の中で遊びに没頭でき、豊かな想像力を育むことができるでしょう。天井が低くても、幼いお子さんであれば立ったままの姿勢で問題なく使用できます。また、ロフトは仕切りを設けずに作られることが多く、親が子どもたちの様子を把握しやすいという利点もあります。

洗濯物干し

ロフトの天井高に余裕があり、また、通気性にも問題がなければ、洗濯物干しスペースとして使うことも可能です。天窓をつければ、自然光の力で素早く乾燥させることができます。生活スペースから目につきにくい場所にあるため、来客時に急いで片付ける必要もありません。また、階段や手すりなどのちょっとしたスペースに洗濯物を掛けて使うのも良いでしょう。

ロフト部屋の施工費用を安く抑えるには?

ロフトの施工費相場は1畳あたり5万〜10万円程度と言われていますが、住宅の面積や構造など、さまざまな条件によって金額に開きが生じます。ロフトの機能性を保ちながら施工費を抑えるには、以下のようなポイントを押さえると良いでしょう。

施工範囲を最小限にする

一つ目のポイントは、施工範囲を小さくするということ。ロフトそのものがコンパクトな造りであれば、必要となる材料も少なく済み、施工にかかる時間も短縮させることができます。また、「天井高が1.4m以下」「面積が直下のフロアの1/2以下」という条件を満たすように作れば、施工費だけでなく固定資産税の節約にもなります。

内装材のコストを抑える

収納などのサブスペースとしてロフトを利用する場合は、日常的に使用する居住スペースよりも内装デザインにこだわる必要がなく、コストを抑えやすいでしょう。クロスを張らずに石膏ボードで仕上げたり、フローリングなどの床材の仕上げを省いたりすれば、その分の施工費を節約することができます。また、クロスやフローリングで仕上げたい場合は、材料のランクを下げることで対処できます。

はしごを設置する

ロフトを施工する際のコストダウンを図るには、固定階段を設置するよりも、簡素なはしごを設置すると良いでしょう。はしごは階段よりも設置面積が小さく、材料も少なく済ませることができます。また、既製品でサイズの合うものが見つかれば、オーダーやセミオーダー品よりも安く設置することができます。

ロフト部屋の作り方のポイント

造作家具で空間を有効活用する

ロフトを広く快適に使用するには、造作家具を活用すると良いでしょう。ロフトは通常の居住スペースよりもコンパクトな造りであることが多いため、寸法がピッタリと合った家具を造作すれば、デッドスペースをなくすことができます。また、ロフトは高所にあるため、家具をあらかじめ据え付けておけば、搬入の手間をなくすことができます。

勾配屋根で天井を高くする

ロフトの天井高を十分に確保したい場合は、屋根勾配を活用すると良いでしょう。フラットな陸屋根ではなく、片流れ屋根や切妻屋根など、屋根の一部が高くなっている形状がおすすめです。屋根板を外せば屋根の形に沿った天井高を確保でき、縦方向にゆとりが生まれます。

将来を見据えて設計する

ロフトを作る際には、将来のライフスタイルの変化を見据えて設計することが重要です。階段やはしごに関しては、急傾斜のものや安定感に欠けるものは、老後に使用する際に困難となる場合があります。このため、安全性の高い固定階段にしたり、階段の傾斜を緩やかにしたりするなどの工夫が必要です。また、ロフトを子供部屋とする場合は、将来的に使用しなくなる可能性を考慮し、別の用途に使い回せるようなプランを考えておく必要があります。

自治体のルールに注意する

ロフトを作る際には、地域のルールをあらかじめ確認しておく必要があります。固定資産税の課税対象から外れるためには、「天井高が1.4m以下」「面積が直下のフロアの1/2以下」という条件を満たす必要があり、自治体によっては「取り外し可能なはしごを設置すること」を条件に加えている場所もあります。また、ロフトを作るには天井高が必要になりますが、地域によっては住宅の高さ規制が厳しい場合もあり、注意が必要です。

ロフト部屋におすすめのはしご・階段は?

ロフトへ上るためには階段やはしごの設置が必要になります。階段は安全に使いやすく、はしごはスペースを節約しやすいというメリットがあります。また、階段とはしごの中にも細かい分類があり、目的に合ったものを選ぶ必要があります。

移動式はしご

移動式はしごは取り外しが可能なタイプで、タラップタイプとも呼ばれています。使わない時に片付けておくことができるため、空間を広く使いやすいというメリットがあります。固定されていないため、使用の際にはぐらつきに注意が必要です。より安全に使用できるタイプとして、手すりや滑り止めがついているものもあります。

収納式はしご

収納式はしごには伸縮式と折りたたみ式があり、使わない時はコンパクトに片付けておくことができます。このタイプのはしごは屋根裏部屋のロフトに設置されることが多く、ハッチ(昇降のための開口部)を開け、はしごを下に引き出して使用します。ロフトに行くために毎回はしごを引き出す必要があるため、ロフトの使用頻度が少ない場合におすすめです。

壁付けはしご

壁付けはしごは壁に沿って真っ直ぐ設置されているタイプ。しっかりと固定されているため、昇降の際にはしごがずれる心配がありません。また、出しっぱなしにしていてもスペースを圧迫しないこともメリットと言えるでしょう。しかし、傾斜角度が90度と急であるため、ほかのタイプのはしごや階段よりも上りにくいことが難点です。

ボックス階段

ボックス階段(箱型階段)は箱を積み上げたような形が特徴。最もオーソドックスなタイプで、ほかの階段タイプよりも施工費を抑えやすい傾向にあります。段板と段板の間を蹴込み板で塞いでいるため、つまずいたり足を挟んだりするなどの事故リスクを下げることができます。物を落とす心配もなく、安全に使用できるでしょう。

スケルトン階段

スケルトン階段は踏み板と骨組みだけで構成され、蹴込み板がない階段タイプ。オープン階段やシースルー階段、スリット階段とも呼ばれます。光を通しやすく、圧迫感を感じさせないデザインはモダンで洗練された印象をもたらし、階段そのものが空間のアクセントになります。蹴込み板がないため、ボックス階段よりも事故リスクに注意しなくてはなりません。

収納階段

収納階段はデッドスペースになりがちな階段下に収納機能を持たせた階段タイプ。昔ながらの階段箪笥によく似ています。住宅の広さに限りがある中で十分な収納スペースを確保したいという方は、ロフトと収納階段を組み合わせて使用すると良いでしょう。階段の構造そのものはボックス階段に似ており、安全性の高さもメリットの一つです。

ロフト部屋のおしゃれな実例5選

吹き抜けでつながるキッズスペース

自然光が差し込む明るいロフトをキッズスペースとして活用しています。吹き抜けに面しているため家族とつながりを感じることができ、幼いお子さんの子供部屋デビューにぴったりの空間です。家具を低めに配置しているため、視線が低く落ち着きと安心感のある空間となっており、低めに設計された天井が秘密基地のようなワクワク感を演出しています。

壁いっぱいのホームライブラリ

ロフトに設けられた、こちらのホームライブラリ。 LDKの上部にあり、家族が本を手に取りやすい間取りとなっています。空間の端から端までたっぷりと本が収納されており、圧倒的な蔵書量が視覚に大きなインパクトを与えていますね。一方、ロフトに上る階段と手すりはいずれもスチール製で、すっきりとした印象に仕上がっています。

天井勾配を生かしたおこもり空間

こちらのロフトは、こぢんまりとした居心地の良い空間に。天井勾配を生かした無駄のない設計で、ほどよいおこもり感を演出しています。コンパクトなロフトは暗くなりやすいものですが、白を基調とした内装と柔らかな自然光によって明るさを確保。ラグやクッションなどアイテムにもこだわり、リラックスできる環境を作っています。

将来を見据えた柔軟な設計の子供部屋

大きな子供部屋の端から端までを使った、大容量のロフト。大きく、シンプルな造りであるため、収納スペースとしての利用はもちろん、勉強スペースや就寝スペースなど、多目的に使うことができます。将来的に部屋を二つに分けられるよう、はしごは2箇所に設置。子供の成長に対応しやすい柔軟な間取りとなっています。

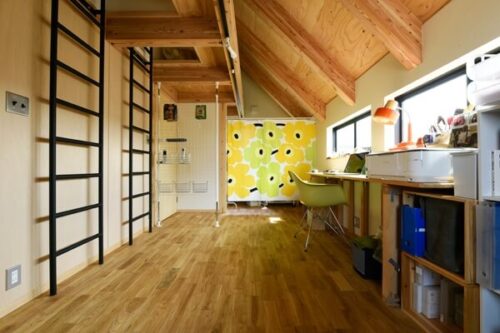

ロフト下のスペースを多目的に活用

ロフトを作る際には、ロフトの下の空間をいかに活用できるかも重要なポイントとなります。リビングの一角にロフトを設けたこちらの事例では、ロフト下の空間をダウンフロアに。高さが確保された天井には雲梯が設置され、ロフトへ上がるはしごと一緒に遊べるようになっています。壁際にはワークデスクが造作され、多目的に利用できます。

ロフト部屋を平屋に作るメリット

ロフトは天井高さえ確保できればどんな住宅にも作ることができ、中でも平屋は特におすすめです。ここでは、平屋にロフトを作るメリットについてご紹介します。

床面積を確保しやすい

平屋を建てる場合は、全ての部屋がワンフロアに収まるように設計する必要があります。敷地の広さによっては床面積の確保が難しく、一つ一つの空間が狭くなってしまうこともあります。そのような場合にロフトを設ければ、空間を立体的に活用でき、限られたスペースの中で十分な床面積を確保しやすくなります。

2階建てより費用が安い

同じ広さの敷地に家を建てる際、ロフト付きの平屋の方が2階建て住宅よりもコストが安くなります。階数が少ない分、平屋の方が使用する材料が少ないことが理由に挙げられます。また、「天井高が1.4m以下」「面積が直下のフロアの1/2以下」などの条件を満たせば、ロフト部分は延床面積に含まれず、固定資産税の課税対象から外れます。

空間を緩やかに区切れる

平屋は1階のみで建てられるため、寝室や収納といったプライベートな空間も全てワンフロアに配置されます。一つ一つの空間を間仕切りで区切るとなると圧迫感や閉塞感が生まれてしまうものですが、反対に間仕切りをなくすと、プライバシーが保たれにくくなってしまいます。しかし、ロフトを設ければ床の高さに変化が生まれるため、プライベートな空間とオープンな空間を分けやすくなり、生活感を見せないスッキリとした住まいを実現しやすくなります。

高さ制限の影響を受けにくい

ロフトを設けるためには、ある程度の天井高が必要です。しかし、地域ごとに建てられる住宅の高さの制限は異なり、ロフトを作ることが難しい場合があります。しかし、平屋は1階建てであるため、ロフトを設けてもその地域の高さ制限に引っかからないことがほとんどです。高さを気にせず、自由な間取りでロフトを計画できることは、平屋の大きな強みと言えるでしょう。

ロフト部屋付きの平屋の実例3選

年齢を重ねても使いやすい、ゆったり設計

シニア世代の姉妹2人のために建てられた住宅。年齢を重ねても快適に暮らせるよう、住宅機能の全てを1階でまかなえる平屋で設計しました。リビングの上部にはプラスアルファの空間としてロフトを配置。多目的に利用できる空間を作ったことで、住宅にも心にもゆとりをもたらしています。

壁一面の収納が印象的なリビング

天井が高く開放的なLDK。これだけ贅沢な天井高は、平屋ならではの魅力と言えるでしょう。リビング側の壁には床から天井近くまで一面に壁面収納が配置されています。高さのある壁面収納は上部に手が届きにくいのが難点ですが、ロフトを設けることで収納棚の上部も快適に利用できるようになっています。

立体的な空間利用で子供部屋を広く

わずか4.5畳の子供部屋に2畳ほどのロフトスペースを設け、第二の居場所を作り出しています。平屋のフラットな造りは単調になりやすいのが難点ですが、このような立体的な空間の使い方は子どもたちの遊び心を刺激することでしょう。シンプルで使いやすい設計となっており、子どもたちが巣立った後も有効に活用できそうです。

まとめ

ロフトはプラスアルファの空間として、住宅の機能性やデザイン性を高める便利なスペースです。しかし、その時その時のライフスタイルに合った使い方ができなくなると、使用機会が減ってしまい、せっかくのスペースが無駄になってしまうことがあります。このため、ロフトを設ける際には、「どのような目的で使用したいのか」を明確にし、その後のライフスタイルの変化に柔軟に対応できる間取りを考える必要があります。今回ご紹介した内容を踏まえ、家族と共に変化する魅力的なロフト付き住宅をぜひ叶えてみてくださいね。

はこちら

はこちら